4월 세 번째 KBS 문화센터 현장 강의로 민영휘 묘와 민성기 가옥을 답산하였다.

민영휘(閔泳徽, 1852-1935)는 조선 말기 문신으로 친일 활동을 하였으며, 1894년 동학운동 때 청나라 군벌 위안스카이에게 지원을 요청, 혁명군 토벌을 기도하였다. 천일은행(天一銀行)과 휘문 학교(徽文學校)를 설립하였다. 나름 탁월한 재간으로 여흥(驪興) 민 씨의 거두로서 매관매직과 가렴주구로 조선 말기 최고의 재산가가 되기도 하였다.

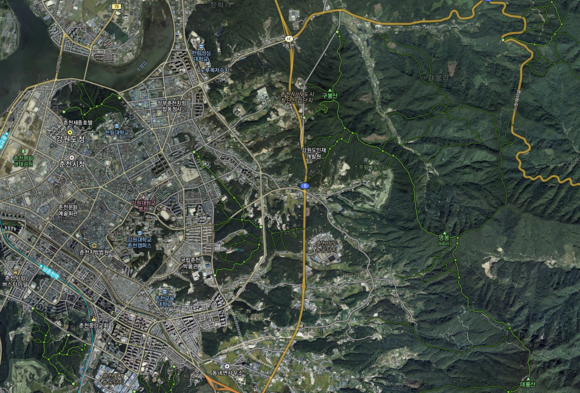

민영휘 묘는 춘천의 소조산이며 주산인 대룡산에서 북쪽으로 출발한 주맥이 명봉을 거쳐 돌아보며 만든 회룡고조혈 (回龍顧祖穴)이고, 장학리 일대의 주산은 구봉산이다.

혹자는 민영휘 묘를 춘천 일대 최고 명당으로 꼽기도 하는데, 아마도 당시 유능한 풍수사로 하여금 신후터를 물색하였을 것으로 추측해본다. 그만큼 용호가 유정하게 혈을 감싸고 백호 자락은 수구를 역수(逆水)하며 잘 관쇄하였다.

본신(本身)청룡 밖의 금성체가 유독 눈에 띈다. 금성(金星)이 깨끗한 청격이면 관성(官星)으로 문장(文章)하고 충정(忠正)하다고 하는데, 청격에는 미치지 못하고 아마도 탁격(濁格)으로 보아 무성(武星)으로 위명(威名) 하니 이름을 떨친다는 사(砂)이다. 노적가리를 쌓아 놓은 것처럼 보이는 부봉사(富峰砂)이기도 하다. 얼마 전 친일파들에 대한 재산 환수 송사에서도 재산을 환수당하지 않은 기록이 있다.

묘 주위의 벚꽃과 문인석이 일본풍으로 인상적이다. 또한, 망주석의 다람쥐 양각이 동쪽(청룡 쪽)이 내리고 서쪽(백호 쪽)이 오름 문양으로 일반적인 것과는 반대인데, 아마도 청룡에 비해 상대적으로 약한 백호의 기운을 북돋으려 한 의도가 있지 않을까 추측해본다.

부동산의 택지 선택으로 ‘언덕 위의 하얀 집을 피해라’라는 속담이 있다. 일반적인 부동산 개념으로는 앞이 훤하게 트인 언덕 위의 하얀 집을 선호한다. 그러나 풍수에서는 택지가 홀로 돌출되어 사방팔방으로부터 바람이 불어오는 곳을 ‘팔풍받이’라 하여 흉하게 본다.

따라서 백호가 낮아 서풍이 지속해서 높은 묘역으로 불어오니 장풍에 결함이 있다. 좀 더 내려간 묘막(가옥)이 장풍에 유리한 정혈처일 것으로 보인다. 그곳이 음양이 조화하는 음래양수처((陰來陽受處) 일 것이다.

아마도 당시의 풍수사 판단은 현 묘역의 오뚝한 지세와 혈권 넓이에 이끌려 현 묘역을 용진혈적처(龍盡血的處)로 보고 점혈 하였으리라는 생각이다. 묘막을 정혈 기준으로 하면 현 묘역은 현무정(玄武頂)이고 좀 더 아래 통행도로 위는 잉(孕)에 해당한다. 그러나 현 묘역에도 광혈(廣穴)이 맺힌 결과 아래쪽 묘막의 정혈을 실혈 할 개연성이 충분하다.

현 묘역에 인목의 흔적이 없는 점과 넓어지지 않은 좌우 폭도 정혈(주혈)을 의심케 하는 반면, 풍만한 승금과 사성은 인작의 흔적으로 추측할 수밖에 없다. 왕릉 등 유력인의 묘소는 가감의 꾸밈이 많아 심혈 시 주의를 기울일 수밖에 없다.

또 하나의 흠결로 내청룡이 가까이에서 혈장 옆구리를 향하는 충살(衝殺, 능압살 陵壓殺)이 보인다. 만약 창처럼 날카로운 능침살(陵針殺)이 되면 큰 화를 당하거나 주먹으로 가슴을 칠 만큼 답답하고 가슴 아픈 흉사가 일어난다고 하는데, 다만, 창처럼 날카롭지는 않아 보인다.

묘 뒤의 입수맥 중 과협처(過峽處)의 송영사(送迎砂)가 기맥을 보호하고, 기를 더욱 정제 순화시키고 배가하는 행룡 과정으로 기복지현(起伏之玄), 위이굴곡(逶迤屈曲) 하니 생동감 있게 꿈틀거리는 상급 입수맥(入首脈)이다.

민성기 가옥은 묘막을 관리하기 위해 지은 가옥으로 강원도 문화재자료 제 66호로 지정되었다. 화천에 있던 민가를 옮겨다 지은 것으로 재실 용도로 사용되고 있으나 일반가옥의 구조를 지니고 있다. 한말인 1900년대 초에 지은 것으로 추정된다. 평면구조는 ㄱ자 모양의 안채와 ㄴ자 모양의 사랑채가 전체적으로 ㅁ형의 배치를 이루고 있는 영서 중부지방의 전통 기와집이다.

지붕은 홑처마로 광쪽에서는 맞배지붕인데 사랑방 쪽은 팔작지붕이다. 부엌쪽은 옆면의 지붕선이 사람 인(人) 자 모양인 맞배지붕이고, 건넌방쪽과 대청 지붕은 보다 높게 용마루를 올린 홑처마에 여덟 팔(八) 자 모양을 한 팔작지붕이다.

사랑채는 광·방 2칸·부엌으로 구성된다. 지붕은 안채와 마찬가지로 한쪽은 맞배지붕, 다른 한쪽은 팔작지붕으로 되어 있다. 가옥 전체를 흙담으로 처리하고 기와를 얹었다.

묘막(가옥)의 중심에 정확히 혈심을 맞추었으나 제대로 혈기를 향유하지는 못하는 듯 보인다. 좀 황당한 예로, 왕이 신하 된 자를 보살피고 시중드는 격이다. 땅을 보는 실력 차이는 그리 크지 않은데 그 결과의 격차는 사뭇 크다는 상념에 잠기는 하산이었다.

'풍수이야기(칼럼)' 카테고리의 다른 글

| 혈처의 새생명 (0) | 2019.05.29 |

|---|---|

| 우두산 소슬묘의 기원 (0) | 2019.05.14 |

| 효순사(孝順砂)와 귀사(鬼砂) (0) | 2019.03.13 |

| 춘천 박씨 시조 문의공묘 (0) | 2019.01.20 |

| 엘살바도르의 풍수지리 소고 (0) | 2019.01.20 |